湖北省黄冈市武穴市特产

武穴属亚热带季风性湿润气候,年平均气温为14.8℃,年活动积温3137℃左右。无霜期平均为254.3天,年平均降水量为1323.3-1343.1毫米,适宜种植山药。武穴佛手山药种植历史悠久,据清同治壬申《广济县志》记载,唐贞观年间开始引入种植,至今1300多年。武穴佛手山药块茎扁且有褶皱,形状象掌状,淡褐色,其上密生须根,肉白色,切口有黏液。 [1]

2009年07月14日,中华人民共和国农业部正式批准对“武穴佛手山药”实施农产品地理标志登记保护

产品特点

播报

编辑

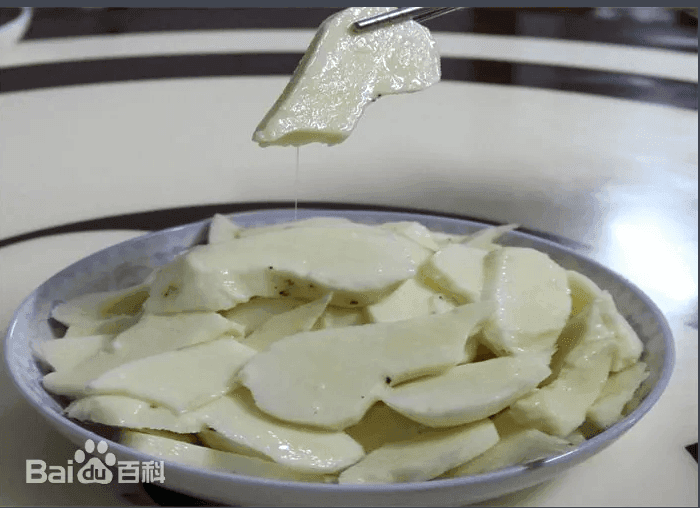

武穴佛手山药块茎扁且有褶皱,形状象掌状,淡褐色,其上密生须根,肉白色,切口有黏液。 [1]《本草纲目》中记载,山药有健脾补肺、固肾益精的作用。现代医学检测,武穴佛手山药可溶性糖含量很低,富含17种氨基酸和多种维生素微量元素,高营养低热量,是降血压、抗肿瘤、缓衰老、延年益寿的食材。 [3]

武穴佛手山药营养好,药用价值高。100克鲜山药含蛋白质2.5-3.5克,粗纤维0.3-0.8克,淀粉20-25克,类胡萝卜素0.02-0.04毫克,维生素C4.1-4.3毫克,钙13-14毫克,磷45-55毫克,铁0.5-0.8毫克,钾300-350毫克,钠15-21毫克,镁25-31毫克,氨基酸(谷氨酸、精氨酸等18种)1.5-2.1克。 [1]

武穴佛手山药

产地环境

播报

编辑

- 土壤地貌

武穴处红壤地带的北部边缘,是红壤向黄棕壤过渡地区。据第二次土壤普查资料,武穴市地带性土壤有黄棕壤和棕红壤,非地带性土壤有潮土,石灰(岩)土,水稻土共5个土类、11个亚类、45个土属、293个土种。佛手山药生长区域以砂壤土为主,土壤熟化程度高,土层深厚、疏松、富含有机质,非常适合佛手山药生长。梅川、余川海拔高度在500米以上,由大别山二支脉太平山、横岗山组成,面积约84.53平方公里,占全市总面积的7.04%。 [1]

- 水文情况

武穴佛手山药种植区域内主要河流有梅川、荆竹、松阳、百园等。梅川、荆竹等河注入武山湖,经太白湖汇集东流入华阳河;松阳、百园等河向西注入蕲春赤东湖。梅川河是境内第一大河,全长29公里,流域面积227平方公里;荆竹河全长25公里,流域面积176平方公里;松阳河全长12公里,百园河全长8公里,均属小河。区域内地下水属基岩裂隙水,属重碳酸钠型和钙钠型极软水,硬度小于4度,为贫水区。 [1]

- 气候情况

武穴属亚热带季风性湿润气候。佛手山药生长区域年平均气温为14.8℃,年活动积温3137℃左右。无霜期平均为254.3天,年平均降水量为1323.3-1343.1毫米,其中春、夏季降水量多,秋季减少,冬季最少,与佛手山药块茎伸长与膨大期间的需水特性吻合;年均总日照时数为1913.5小时,年均太阳辐射能106.799千卡/厘米。 [1]

武穴佛手山药

武穴佛手山药种植历史悠久,据清同治壬申《广济县志》记载,唐贞观年间开始引入种植,至今1300多年。栽培面由横岗山向太平山扩展并覆盖大别山二支脉。广济古称佛国,原广济县名即取广施佛法,普济众生之意。相传,唐贞观年间,唐僧存奘和尚(俗名蒋祖)远游暹逻(今泰国)等地,来到广济,建大藏寺居之。佛手山药即由大藏禅寺僧人首先栽种,初以健脾补肺、固肾益精之药物栽种,因栽种于寺庙,用之于医药,且形似手掌,故称“佛药”。与龙坪所产之龙药(为名药材,久已失传)齐名。后传入民间,渐有人佐以菜肴,以滋补身体,始觉美味无比。

明代,蕲春李时珍发现“佛药”与“山药”十分相似,便有“佛手山药”之称。李时珍还将古本草书中列为草部的“山药”,据此改为“菜部”。

20世纪60年代,受“以粮为纲”的影响,武穴市佛手山药面积、产量均大幅下降。

1979年后,武穴市逐渐恢复佛手山药种植。

2009年,武穴市委、市政府将佛手山药生产作为“武穴食品产业城”建设中的重要内容,从生产、加工到销售等各个方面予以支持,并依托武汉大学、中科院等科研院校,开发新产品,创建名品牌,对创建的无公害农产品,绿色食品和有机食品,按每个5万元给予奖励,促进了武穴佛手山药的生产与开发。 [1]

2018年,佛手山药作为地方文化特色食材亮相央视国家农产品地理标志纪录片《源味中国》。 [4]

武穴佛手山药

居杠校友网

居杠校友网